#國家記憶 解放之戰:出奇制勝拿下開封 改變中原戰場態勢

開封地處中原腹地,北鄰黃河,南依隴海鐵路;人民解放軍如果能夠拿下開封,則既能打亂蔣介石在魯西南與華東野戰軍決戰的部署,又能爲在運動中殲敵創造時機。但是當時作爲中原重鎮的開封城墻高厚,防禦工事相當堅固,人民解放軍是如何出奇制勝的呢?#CCTV4

北京時間每天下午4點,一起重溫《國家記憶》!

點擊帖文頂部的播單“國家記憶”,即可觀看其他精彩劇集!

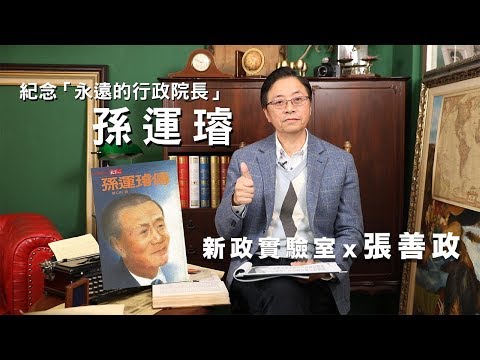

同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過2萬的網紅張善政,也在其Youtube影片中提到,新政實驗室 X 張善政 EP05:相信奇蹟,打破預言—永遠的孫運璿 一個人的一生,可以創造多少奇蹟? 孫運璿的故事,對我們來說,精(艱)彩(辛)的近乎不可思議。 求學時期,隻身赴哈爾濱工大,一句俄語都不會,最終以第一名畢業。 畢業同年,為躲過日軍東北封鎖,機智喬裝商人,驚險回國。回國後,服務於...

隴海鐵路 在 知史 Facebook 的最讚貼文

仰韶文化 ——彩陶文化(約公元前5000—3000年)(二之二)| 知史百家

歷史春秋網

仰韶文化的發現

1916年6月當瑞典人安特生教授在山西勘探銅礦資源的時候,偶然的機會讓他發現了一批古新生代的生物化石,這一發現結合當時礦藏資源勘探工作難以為繼的狀況,安特生教授以及當時地理測繪研究所所長丁文江先生隨即調整了工作重心,轉而進行對古新生代化石的大規模收集整理工作,同時這一工作也得到了當時民國農商部以及瑞典皇家的支持,於是,安特生先生的考古生涯自此也拉開了帷幕。

仰韶文化主要分佈於黃河中下游一帶,以河南西部、陝西渭河流域和山西西南的狹長地帶為中心,東至河北中部,南達漢水中上游,西及甘肅洮河流域,北抵內蒙古河套地區。已發掘出近百處文化遺址,出土文物均反映出較同一的文化特徵。

仰韶文化遺址總面積近30萬平方米,文化層厚約2米,最厚達4米。1951年,中國科學院考古研究所對該遺址進行了小規模發掘,發現這裡有四層文化層相疊壓,自下而上是仰韶文化中期 ─ 仰韶文化晚期 ─ 龍山文化早期 ─ 龍山文化中期。由於以彩繪陶器為特徵的文化現象首先在河南省三門峽市澠池縣仰韶村發現,故命名為「 仰韶文化」,從而使仰韶村遺址聞名中外。1961年3月國務院將仰韶文化遺址定為國家重點文物保護單位。1994年,中國歷史博物館組織中國和美、英、日等國的考古專家進行國際田野文物考察,在仰韶村附近的班村,發現了大量珍貴文物,其中最有價值的是數十斤5000年前的小米,說明中國農業發展具有悠久的歷史。

遺址

仰韶文化遺址位於河南省三門峽市澠池縣仰韶村,距縣城9公里。遺址北依韶峰,三面環水,風光宜人,山水秀美,土地肥沃,是我們祖先狩獵、漁牧、定居的理想場所。遺址從東北到西南長900餘米,從西北到東南寬300餘米,總面積約30萬平方米。文化層厚度2—4米,這種現像說明我們的祖先在此長久地過著定居生活。

仰韶村遺址被發現後,引起了考古學界的高度重視,為了進一步了解該遺址的文化內涵、來龍去脈,新中國成立後,對該遺址的發掘與研究工作,又先後進行了兩次。

1951年6月,中國科學院考古所河南調查團夏鼐等專家學者對河南省三門峽市澠池縣仰韶村遺址進行了第一次發掘,發現有紅底黑彩、深紅彩的陶罐、碗、小口尖底瓶,以及龍山時期的磨光黑陶、壓印方格紋灰陶,帶流陶杯和繩紋灰陶鬲等。第一次的發掘研究工作是在1980年10月一11月和1981年3—4月間進行的,由河南省文物研究所同澠池縣文化館共同主持發掘,這次發掘進一步澄清了仰韶村古文化遺址的內涵,證實了該遺址含有仰韶和龍山兩個考古學文化、四個不同發展階段的地層疊壓關係。第一期文化,屬仰韶文化廟底溝類型;第二期文化屬豫西、晉南和關中東部地區仰韶文化的晚期遺存;第三期文化屬河南龍山文化的廟底溝類型;第四期文化為河南龍山文化的三里橋類型。仰韶村遺址經過新中國成立後的二次發掘,獲得了大量的遺跡、遺物,從而為研究我國社會發展史提供了豐富的實物資料。

仰韶文化是黃河流域影響最大的一種原始文化,它縱橫二千里,綿延數千年,在世界範圍內來說,也是首屈一指的。漢族的前身「 華夏族」,最早就發跡於黃河流域,而仰韶文化遺址中諸多考古發現,如陶器製造、紡織做衣、繪畫雕塑、文字、曆法、宮室營建等等,同文獻記載中炎帝黃帝時代的創造發明相吻合。

工藝

生產工具以較發達的磨製石器為主,常見的有刀、斧、錛、鑿、箭頭、紡織用的石紡輪等。骨器也相當精緻。有較發達的農業,作物為栗和黍。飼養家畜主要是豬,並有狗。也從事狩獵、捕魚和採集。各種水器、甑、灶、鼎、碗、杯、盆、罐、甕等日用陶器以細泥紅陶和夾砂紅褐陶為主,主要呈紅色,多用手製法,用泥條盤成器形,然後將器壁拍平製造。紅陶器上常有彩繪的幾何形圖案或動物形花紋,是仰韶文化的最明顯特徵,故也稱彩陶文化。

仰韶文化製陶業發達,較好地掌握了選用陶土、造型、裝飾等工序。多采用泥條盤築法成型,用慢輪修整口沿,在器表裝飾各種精美的紋飾。陶器種類有缽、盆、碗、細頸壺、小口尖底瓶、罐與粗陶甕等。其彩陶器造型優美,表面用紅彩或黑彩畫出絢麗多彩的幾何形圖案和動物形花紋,其中人面形紋、魚紋、鹿紋、蛙紋與鳥紋等形象逼真生動。不少出土的彩陶器為藝術珍品,如水鳥啄魚紋船形壺、人面紋彩陶盆、魚蛙紋彩陶盆、鸛銜魚紋彩陶缸等。陶塑藝術品也很精彩,有附飾在陶器上的各種動物塑像,如隼形飾、羊頭器鈕、鳥形蓋把、人面頭像、壁虎及鷹等,皆栩栩如生。在半坡等地的彩陶缽口沿黑寬帶紋上,還發現有50多種刻劃符號,可能具有原始文字的性質。在濮陽西水坡又發現用蚌殼擺塑的龍虎圖案,是中國迄今所知最完整的原始時代龍虎形象。

中國的仰韶文化距今約五、六千年,這時的陶器是以紅陶為主,灰陶、黑陶次之。紅陶分細泥紅陶和夾砂紅陶兩種。主要原料是粘土,有的也摻雜少量砂粒。在仰韶陶器中,細泥彩陶具有獨特造型,表面呈紅色,表裡磨光,還有美麗的圖案,是當時最聞名的。細泥陶反映了當時製陶工藝的水平,具有一定代表性,所以考古上常將仰韶文化稱為彩陶文化。西安市半坡村發掘的彩陶盤也是屬於仰韶文化的產品。

當時彩陶的製作,據分析主要經過四個程序。第一,常選用可塑性和操作性較好的紅土、沉積土、黑土等,經過淘洗和沈濾後成為較純較細的原料。從分析出土的彩陶片來看,泥質比後來的上等陶器並不遜色。第二,制壞。彩陶壞最初大多是手製。小型器皿是直接捏塑而成的;較大的陶器,其體部壞子,一般採用泥盤築法分兩段製成。粗壞製成後再裝上頸口,嵌入把手,制壞工序初步完成。其外形圓正規矩,對稱性很強,在器壁外有輪紋存在。這表明仰韶文化時期,已開始出現慢輪製陶。第三,彩繪和紋飾。一些較精細的彩陶,在彩繪之前,往往將陶壞放入極其細膩的泥漿中,讓它披上一層均勻的陶衣便於上彩。彩繪就是將有色的天然礦物塗繪在陶壞上。仰韶文化時期陶器的紋飾大多是用帶有花紋的木印板拍印上去的。第四,燒窯。從考古發掘的材料來看,仰韶文化時期的陶窯主要是豎穴窯和橫穴窯。它們都是由火口、火膛、火道、窯室等所組成,在火膛中燃燒起來的火焰,經火道到達窯室。這兩種窯,由於有了窯室,陶器不是直接在火焰上燒烤,已較原始的篝火式或爐灶式有了很大的進步。分析出土陶片的燒結狀況,彩陶的燒成溫度大約已達950℃。

到了龍山時期(公元前2300年左右,指的是在山東省章丘縣龍山鎮發掘的新石器時代中期文化遺址),手工業製陶有了巨大進步。制壞方法廣泛使用輪制,造形精美,而且開始用高嶺土製白陶。在這個時期,人們已懂得利用燒成後期,窯內的氣體特性來賦予陶器以各種顏色。仰韶文化時期,陶器通常在氧化焰中燒成,陶質內的鐵大部分被氧化成高價價鐵而呈土紅色。到龍山時期,由於陶窯的改革,人們在陶器即將燒成時,一方面猛加燃料,同時封閉窯頂,致使窯內氧氣不足,陶器就在還原焰中焙燒,陶質內的鐵大部分轉化為低價鐵,使陶器呈灰色或灰黑色。所以龍山文化時期灰陶的產品最多。

在商代出現的刻紋白陶和薄殼白陶,尤為出色。它們質地優良,刻劃精細,造型端正美觀,堅硬耐用。白陶之所以有這些優點,主要由於使用了高嶺土。高嶺土的主要成分是矽酸鋁,含鐵量低,質料較細,可塑性強,在高溫燒成後,外形潔白美觀。人們對高嶺土的使用和認識,與後來瓷器的發明有一定的聯繫。在陶器的外表若再著一層釉,不僅器表光滑美觀,而且便於洗滌,尤其是儲藏酒類的飲料,不會因滲透而損失。所以釉陶的出現,表明了製陶工藝的又一大進步。

到了商代的中後期,釉陶逐漸增多,表明人們已從無意識地發現釉料發展到有意識地配製釉料。對出土的商周釉陶進行的分析,證明當時使用的釉是石灰釉。即由石灰石或方解石等碳酸鹽加上一定量的粘土和其它物質配製成的。

建築

仰韶文化是一個以農業為主的文化,其村落或大或小,比較大的村落的房屋有一定的佈局,周圍有一條圍溝,村落外有墓地和窯場。村落內的房屋主要有圓形或方形兩種,早期的房屋以圓形單間為多,後期以方形多間為多。房屋的牆壁是泥做的,有用草混在裡面的,也有用木頭做骨架的。牆的外部多被裹草後點燃燒過,來加強其堅固度和耐水性。選址一般在河流兩岸經長期侵蝕而形成的階地上,或在兩河匯流處較高而平坦的地方,這里土地肥美,有利於農業、畜牧,取水和交通也很方便。

聚落建築的佈局整齊有序。半坡聚落保存較完整,居住區在中心,外圍繞一周大壕溝,溝外北部為墓葬區,東邊設窯場。共揭露出40多座房屋遺跡,有一座大房子為公共活動的場所,其他幾十座中小型房子麵向大房子,形成半月形佈局。仰韶文化居民死後按一定的葬俗埋葬,多長方形土坑墓,墓中有陶器等隨葬品,小孩實行甕棺葬。盛行單人仰身的直肢葬,但合葬墓佔一定比例。合葬的人數不等,多的達80人。葬制中實行女性厚葬和母子合葬,反映了以女性為中心的特點。聚落房子朝向中心廣場的統一佈局,則表明當時維繫氏族團結的血緣紐帶根深蒂固。這些與母系氏族社會組織的特徵是相吻合的。

地理分佈

甘肅概況

仰韶中期的發掘相對早、晚期顯得單薄一些,但仍可初步確立甘肅仰韶中期的界定標準,提供了一定的研究空間。它的主要文化特徵歸納如下:

(1)遺址大多位於山谷中的河邊台地,隴東黃土塬的塬邊及溝壑也被先民選作居住地,對環境條件的適應生存能力比早期有所提高,海拔較高的甘南臨潭發現的此類遺存就是明證。已經發掘的三個重要遺址都是在早期遺存的原址之上擴展而成,調查發現的中期遺址往往含有早期遺存,顯示出早、中期一脈相承的親緣關係。聚落佈局因資料所限不甚清晰,但大地灣遺址表明,聚落內已存在多個處於相等地位的中心,社會組織呈現出多級分化的趨勢;

(2)房屋仍為半地穴式建築,大地灣遺址中的房屋均為方形或長方形,師趙村發現一座圓形房屋遺址。大多在穴壁立柱,這說明穴坑之上已增設立面牆體,室內空間增大,採光也好,比早期房址進步。少數房址採用「 料姜石」作未加工的居住面,以此提高防潮性能。灶坑以圓形桶狀為主,出現雙聯灶,即前後兩個灶坑相通,表示人口及炊事活動的增加。房址可分為大、中、小型。大型房址面積近70平方米,出土眾多陶、石、骨器,並有精美彩陶,表明房址主人應是氏族首領。中型房址面積在25平方米—50平方米之間,可能是大家族長和未成年子女的居室。小型房址面積大多在15平方米—20平方米之間,當屬一般社會成員的居室;

(3)陶窯均為橫穴窯,大地灣、師趙村均有發現。一般分為火塘和窯室兩部分,火塘是添柴生火之處,呈圓形或長方形,有火道通人窯室。窯室均呈圓形,周邊設環形火道,受熱較勻。火塘一般低於窯室,由下往上火勢自然加強,燒陶技術比早期有顯著提高;

(4)本期墓葬資料甚少,按常理推測應有集中的公共墓地,但至今未見踪跡。不僅甘肅未見,其他省區也未發現。這一奇特現像或許表明了中期的先民們選擇了尚不可知的埋葬習俗。我省僅在大地灣發現3座零星墓葬,均為成人單身葬,其中1座側身屈肢,另2座仰身直肢。都有隨葬品,分別為陶甕和骨笄;

(5)陶器以細泥紅陶、夾砂紅陶為主,還有少量的橙黃陶、灰陶以及褐陶。飲食器多為細泥紅陶,其中不少是彩陶,罐、缸、甕等炊器和盛儲器則以夾砂紅陶為主。器形以平底為主,少量為尖底,偶見圜底,這是陶器形制的重大改變,平底陶器終於基本取代了圜底器,在史前文化上首次成為主流器形。常見器物有斂口平底缽、曲腹彩陶盆、雙鋈盆、多孔盆形或缽形甑、雙唇口尖底瓶、弦紋或繩紋短頸罐、大口小底缸、曲腹甕等,器類較前複雜,大型器物增多。紋飾仍以繩紋為主,其次為弦紋和線紋,還有少量的剔刺紋、附加堆紋等。製陶以泥條盤築法為主;

(6)陶製生產工具以紡輪、陶刀為主,仍有少量的陶銼,形制較前複雜。細泥捏塑的紡輪增多,陶片改制的減少。陶刀形制更為規整,數量增多。陶製裝飾品仍是常見的陶環,但陶質細膩,小巧玲瓏,還出現酷似羊角的陶製裝飾品;

(7)石器的形態和技術比早期有所進步,加工較為精細,如常見的石斧更為厚重,石鏟刃部更為鋒利,石刀鑽孔由近背部向中部轉移;

(8)骨器種類、數量與早期相比有較明顯減少,表明狩獵在經濟生活中地位下降。出現不少精品骨鏃、骨笄。

從文化特徵上可以看出,甘肅仰韶中期是在早期的基礎上孕育發展而來,其陶器繼承了早期的許多文化因素,但又有明顯的變革,其經濟形態與早期大體相同,但狩獵比重下降。與陝西等鄰省同期文化面貌相比,差異不大,但有分化的趨勢,地方區域性特點隨著時間的推移越來越凸顯出來。

陝西概況

在潼關縣境內,已發現的仰韶文化遺址,有兩處:

一處是南寨子仰韶文化遺址。位於吳村鄉南寨子魚化屯小河和潼河交匯處,南高北低,東西寬約350米,南北長約1000米。這處遺址的文物,除部分灰坑因修築隴海鐵路受到一些破損,大部分尚保存完好。發現有高2。5米、長達30米的灰層一處,直徑3米到4米的灰坑11個,人骨架三個,出土文物有石斧、石鐮、石環,還有紅灰陶環,夾沙紅網墜的口、耳、底,有彩陶缽、紅陶盆、夾沙陶罐等的口和底,還有紅、彩陶片等。陶器飾多樣,有繪畫紋、網紋、水紋、繩紋、蘭紋和附加堆紋等。

另一處是張家灣仰韶文化遺址。位於港口鎮張家灣圪岔路以西的二層高原(當地人叫二層台)上,東西寬約50米,南北長約100米。這處遺址發現有露出在南高紅2米的灰坑兩個。灰坑內有集中的草泥和紅燒土,抗日戰爭前夕至今,出土的文物陶器瓦甕、瓦罐、陶瓷瓦甕、陶片和石塊等。陶器紋近幾年有繪紋、畫紋、蘭紋等多種。

這兩處古文化遺址,依山傍水,土地肥沃,具有人類聚居生存的優越條件。它們都是在1980年經省、地、縣普查文物小組發現鑑定的。出土文件收藏於縣文化館中。(二之二,完)

(本文由「歷史春秋網」授權「知史」轉載繁體字版,特此鳴謝。)

網站簡介:

歷史春秋網(www.lishichunqiu.com)成立於2010年6月,是一個以歷史為核心的文化資訊門戶網站,提供中國古代歷史、政治軍事、經濟文化、中醫養生、書畫藝術、古董收藏、宗教哲學等內容。致力於傳承國學經典,弘揚中華優秀傳統文化。

隴海鐵路 在 文茜的世界周報 Sisy's World News Facebook 的最讚貼文

《文茜的世界周報》

【94年來首次開放夜間參觀 故宮上元夜令人驚艷】

農曆正月十五,一輪明月爬上了紫禁城上方的夜空,這座世界上現存最大的宮殿建築群,600多歲了,依舊光芒四射。

(徐先生/遊客)

之前有來過故宮,但都是白天,晚上從來沒有來過,晚上這次來既能感受到這個(元宵)氣氛,又能更加深刻的了解咱們故宮的一些文化,可能我們大家一起來氛圍會更好。

燈光亮起,午門城樓及東西雁翅樓,在燈光映照下顯露出壯麗雄姿。

(單霽翔/北京故宮博物院院長)

午門雁翅樓這是紫禁城最大的古建築,那麼2800平米的巨大建築群,通過多種燈光的形式來把它照亮,營造一個喜慶的氛圍

這是北京故宮博物院建院94年來,首次邀請民眾免費感受紫禁城裡的"上元之夜"。

(任萬平/故宮博物院副院長)

我們現在說的元宵節呢,古代就叫上元節,它是在漢代形成的,它有很多的說法,當然不管哪種說法,它都指向了一個共同的元素,就是在這一天要張燈,要有喜慶熱烈的氣氛,從漢代一直到後來各個時代不斷的發展演變,從原來的一天發展到三天以及七天 十天等等

九陌連燈影 千門度月華,這也是紫禁城古建築群,第一次在晚間被大規模點亮。

(單霽翔/北京故宮博物院院長)

我們是第一次所以格外的慎重,對於究竟有多少觀眾,他們能夠保證,我們的文物安全,我們的古建築安全的前提下,輕鬆的愉快的來進行參觀

觀眾自午門入場後,可觀賞點亮後的太和門廣場,當走過近千米長,布滿紅燈籠的故宮東城牆時,可以看到臨近城牆西側的部分古建築也被點亮,耳邊則能聽到暢音閣戲樓傳來的戲曲妙音,繼續步行至神武門,觀眾將有"人在畫中遊"的直觀感受,透過藝術燈光,千里江山圖 清明上河圖等繪畫作品,投影在建築屋頂上,古畫重獲新生,觀眾獲取新意。

時光荏苒 流年暗中偷換,1420年建成的紫禁城,從皇帝上朝 後宮權鬥的深宮禁區,成為面向大眾開放的博物院,百年來多少歷史人物在此來去。

(鄭欣淼/時任北京故宮博物院院長)

李自成 李自成在北京待了有一個多月吧,他臨走的前一個晚上,他在這兒登基 當了皇帝,他是在這兒當了皇帝,那他第二天就走了 (他只當一天就跑了),多爾袞是攝政王,多爾袞嘛 多爾袞就在這兒辦公的

2005年 <文茜的世界周報>開播,有幸見證了它的"復興之路",時任故宮博物院院長鄭欣淼,2002年上任就主導了故宮整體維修保護工程,希望用18年的時間,把紫禁城1200棟古建築全部修繕好,武英殿是當年開工的第一座古建築,它興建於明初永樂年間,有600多年歷史,原本是故宮群宮中最破敗的危樓,歷經三年修繕

如今成為故宮書畫館。

(陳文茜/文茜的世界周報主持人vs. 鄭欣淼/時任故宮博物院院長)

屋頂看來有新新舊舊,它有些部分保存得還不錯,(是 是) 就是它重修不是整個翻新,(這個宮殿啊,它真正它是同治年間,其實失過一場大火),同治年間喔,(同治年間大火以後重新修建的,新修的),是慈禧時代修的 (對的)

經過這些年的修繕,故宮向公眾開放的區域,由2012年的30%持續擴大到2015年的65%,再到2018年的80%,許多沉睡中的文物得以展出,在越來越多年輕人願意貼近歷史,欣賞淵遠流長的中華文明,更不能忘記這批文物顛沛流離的過往。

民國20年,日軍在瀋陽發動九一八事變,迅速占領東北後,國民政府就有了故宮文物南運計畫。

(僑委會電子報紀錄片段)

故宮博物院為了保護珍貴文物,從民國21年 西元1932年秋季,開始揀擇重要文物裝箱,雇工綑紮緊實,等到南京的國民政府傳來故宮文物南遷令,故宮博物院已將能南運的文物儘量裝運,民國22年西元1933年2月6日,故宮文物13491箱,連同古物陳列所 頤和園 國子監等機構6066箱文物,總計19557箱中華古代文物

,正當日本軍隊逼近北平時,故宮文物已大致運離北平,展開往後10餘年的遷運路。民國22年 西元1933年2月至5月,總計19621箱又72包中華古代文物,由北平西站乘文物列車,途經平漢鐵路 隴海鐵路 津浦鐵路到南京市浦口,接著船運沿長江至上海租界地,民國25年 西元1936年12月,再度啟運至南京朝天宮的庫房,隨著日本從北平一路向南擴大戰線,故宮文物從此三路西進,南路以汽車載運,循長沙 桂林至貴州省安順,同時北路讓文物搭火車到陝西省寶雞,再改以汽車 循川陝公路,走漢中 成都 到峨嵋,中路自漢口採船運溯長江而上,途經宜昌 重慶 宜賓到巴縣 樂山

關山水路阻隔,艱辛的千里轉運才暫告一段落,孰料國共內戰隨即爆發。

(僑委會電子報紀錄片段)

民國33年西元1944年,國民政府在西南戰線告急,故宮博物院緊急開會,典藏於貴州安順的故宮文物,也在抗戰後期進入四川,抗戰勝利,故宮文物先集中至重慶一帶,接著以船運為主 汽車路運為輔,將故宮文物運回南京朝天宮。中華古文物一共5522箱,分三批從南京運抵基隆,存放於台中糖廠倉庫,直到民國39年 西元1950年4月下旬,始存入霧峰北溝庫房,這批故宮文物在此度過十餘年的歲月。這是來台之後,整理文物箱號的標示,說明從北平 上海到台灣的編號,民國54年 西元1965年,位於今日台北市士林區的國立故宮博物院正館落成,故宮文物再度從台中遷運至台北,國立故宮博物院至此正式恢復

城市的興衰 國家的苦難,這些寶貝都見證了。北京故宮建築絕世,台北故宮藏品一流,北京故宮存放了150萬件文物數量取勝,台北故宮收藏65萬件極品價值連城,而在文創發力的當下,兩岸故宮又各自激盪出新的創意火花,皇帝手諭"朕知道了"可以變成創意膠帶,運用現代科技也能讓帝王的一天成為有趣的遊戲。

(聲音來源:北京故宮資料信息部組長/于壯)

它會提示你要給皇帝穿那個類形的服裝,每個服裝它都會有相關介紹

歷史不再是教科書裡生硬的篇章。

(來自北方的貴族韓熙載 彷彿受到了命運的捉弄)

中國十大傳世名畫之一"韓熙載夜宴圖",在APP上以真人結合古畫,重現南唐官吏韓熙載夜宴的歌舞景象。

(聲音來源:中國北京故宮資料信息部副組長/李瓊)

在這層呢就是對所有的內容,做了一個相當於是一個目錄,然後點擊這個呢,可以快速的到這個場景去欣賞

彈琵琶的和跳舞的舞者都來自台灣的漢唐樂府,這是北京故宮與台灣合作的難得案例。

古為今用 推陳出新,從"新"的角度去看傳統,讓兩岸故宮成為當今最有話題的藝術創意來源。

隴海鐵路 在 張善政 Youtube 的精選貼文

新政實驗室 X 張善政 EP05:相信奇蹟,打破預言—永遠的孫運璿

一個人的一生,可以創造多少奇蹟?

孫運璿的故事,對我們來說,精(艱)彩(辛)的近乎不可思議。

求學時期,隻身赴哈爾濱工大,一句俄語都不會,最終以第一名畢業。

畢業同年,為躲過日軍東北封鎖,機智喬裝商人,驚險回國。回國後,服務於隴海鐵路,因為一篇配電論文被力邀興建電廠。

1939年日軍進攻長沙。孫運璿自己組織騾隊,驚險越過秦嶺與大巴山,將連雲港電廠鍋爐,從陝西遷移到四川。

台灣光復,孫運璿擔任台電機電處長,負責修復台灣電力系統,帶領三、四百名就學於台南高等工業學校、台北高等工業學校的學生,在五個月內復原了台灣80%的供電系統。

後來,完成烏來水力發電所、台灣東西部配電聯絡線、立霧發電所。

乃至後來的十大建設、工研院、科學園區…..。

只有相信奇蹟的人,才能屢屢打破悲觀的預言,看見不凡的風景,就點開影片,聽我娓娓道來這一段,胼手胝足不畏風雨所創造出的不凡奇蹟吧。

善政的FB

https://www.facebook.com/SanCheng624/

善政的Line@

https://line.me/R/ti/p/%40who9307k

善政的IG

https://www.instagram.com/sancheng624/

隴海鐵路 在 #河南鄭州不是最嚴重!! 受災最嚴重的是農村!水漫洛陽龍門 ... 的推薦與評價

... <看更多>